昨日は母と息子を連れて、新横浜プリンスホテルのバイキングレストラン「ケッヘル」で食事をしました。

先週、息子は新横浜で成人式をあげました。

息子が幼いころは、よくここのレストランを使ってました。

それは、窓から新幹線がよく見えるからです。

新幹線が見えやすい席を予約して、新幹線が発着するたびにー

とか、叫んでました。

そのとき、ここのレストランは今の価格の半分以下だった記憶です。

レトルトのような唐揚げやフライドポテトがメインを占めてました。大して美味しくない料理をリーズナブルな価格で食べ放題するレストランという印象でした。

いまは全くコンセプトが変わったようです。

価格は跳ね上がりました。でも、料理の質が各段によくなりました。

いまは「福岡フェア」をやっています。福岡県産の食材を使ったバラエティ豊かな料理を楽しむことができます。

3末までのフェアなので、機会があれば、また行きたいと思いました。

バイキングの魅力は食べたいものを食べたい分だけ食べれることだと思います。

息子と母とわたしのような世代が離れていると、食べたいものも、食べる量も違って当然です。レストランを選ぶ際、そこは考慮するべきポイントでしょう。

バイキングであれば、その悩みはありません。

わたしは普段のランチでは、ライスが大盛り、中盛、小盛が選べるお店なら、基本的には「小盛」を選択します。「小盛」を注文しても価格が下がらないお店もありますが、価格より、ごはんを丸ごと食べきれる自信がないのです。

また、わたしの友人に極度に野菜が嫌いという人がいます。彼はランチで付け合わせで出てくる少量の野菜さえも残します。

なら、はじめから野菜抜きで注文すればいいのですが、ワンプレートのランチだと、そういうオーダーも難しいと思います。

バイキングであれば、そういう人は「野菜コーナー」を無視すればいいだけです。食べ残す心配はありません。

バイキングにすることで、個人の食べ残しが減る期待があります。ケッヘルでは、トレイを見かけません。いっぺんに複数の皿に食べ物を載せると、食べ残すリスクがあるからでしょう。食べ残さないことで、食品ロスが削減される効果が期待できます。

食品ロスの削減は、SDGsの以下の目標にかないます。

一方、バイキングは作り置きしたものを個人が取り分ける形式です。最後、バイキング台は必ず、食べ物が残ります。廃棄を減らす為、従業員が持ち帰ったり、コンポスト(たい肥)するなどの対応はすると思います。

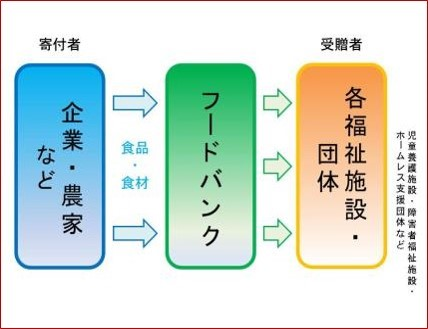

また、バイキングで残った料理を、地元のフードバンク(下記)に寄付するなどの方策を取ることもあるでしょう。

食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する「フードバンク」と呼ばれる団体・活動があります。まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品(いわゆる食品ロス)を削減するため、こうした取り組みを有効に活用していくことも必要と考えています。

~「農林水産省のホームページより、フードバンク活動の紹介」

食品ロスが発生するのは、バイキングの構造上、やむを得ない面があります。

バイキングを利用する個人にとっては「最適化された量」に調整できても、レストラン全体にとっては「最適な量にはなりえない」という仕組みです。

よく、サプライチェーンマネジメントの世界では、「大きな課題を部分に分け、それぞれを最適化しても、全体としてみたときは最適になるとは限らない。」という考え方を使います。

これはかなり抽象的な表現だと思います。部分と部分をつないで大きなひとつのチェーンした際、そのチェーンの強さは「最も弱い部分(ボトルネック)」に依存します。部分を改善することも大切ですが、全体のなかで「最も弱い部分」を重点的に改善することが大切という意味です。

バイキングレストランでいけば、「(食材)調達」「調理」「提供」「消費」「(残り物)回収」など、いくつもの部分に分けることができるでしょう。食品ロスを削減するという課題にそえば、それぞれの部分で、最適解を求めることができます。

そして、ボトルネックを見出し、そこにはより重点的な改善を促すことで、全体最適が実現されるんだと思います。

バイキングレストランも、DX(デジタルトランスフォーメーション)を進めることで「食品ロスの削減」はもちろん「顧客体験の向上」「業務効率化」など、さまざまな面で効果を発揮する可能性があるでしょう。

「食品ロスの削減」という課題について考えると、何よりもはじめに取り組むべきは、来店者の予測精度をあげることでしょう。それには、過去の売上データや季節、天候、予約状況をAIで分析し、適切な料理の量を決めることです。

IoT(Internet of Things)を使って、廃棄食品をモニタリングすることも意味があると思います。廃棄される食品の傾向や原因を分析することで、メニューの立案に役に立てるはずです。

関連ランキング:ビュッフェ・バイキング | 新横浜駅