ChatGPTによる「押印の電子化で起きた悲劇」をテーマとした物語

近未来の日本、デジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進み、すべての行政手続きや企業の契約書が電子化された世界。古くからの慣習であった「押印」は、効率化を理由に次々と姿を消していった。その中で、日本最大級の電子認証システム「デジタルスタンプ」が全国的に導入された。このシステムは、個人や企業の印鑑データを電子署名として管理し、あらゆる契約や承認を可能にする画期的なものだった。

主人公・田島恵一(たじまけいいち)は中堅商社の法務部に勤めるベテラン社員だった。紙と印鑑での手続きに慣れ親しんでいた彼にとって、押印の電子化は戸惑いの連続だった。「ハンコ文化を守るべきだ」という持論を持つ恵一は、同僚たちに「古臭い」と揶揄されながらも、懸命にシステムへの適応を試みた。しかし、慣れ親しんだ朱肉の感触と紙の温かさは、画面上の冷たいクリックに代えがたいものだった。

ある日、恵一が所属する会社で重要な取引先との契約更新の締結が予定されていた。その契約は、会社の経営を大きく左右するもので、失敗が許されない重大なものだった。契約書には「デジタルスタンプ」を用いた電子署名が施されることになり、恵一が責任者としてその手続きを担当することになった。

だが、その前夜、システム管理部から衝撃の連絡が入った。「デジタルスタンプ」に不正アクセスが発生し、複数のアカウントが乗っ取られた可能性があるというのだ。特に、恵一が使用する法務部専用のアカウントもその対象に含まれていた。焦った恵一は夜通しシステムの管理者と対応に追われたが、翌朝までに問題が解決する見込みは立たなかった。

それでも取引先との契約締結は予定通り進めるしかなかった。恵一はシステムの復旧を待ちながら、臨時措置として別のアカウントを使用して契約書に電子署名を施した。無事に契約が締結されたように見えたが、それが悲劇の始まりだった。

数日後、会社に取引先から一本の電話が入った。「契約内容が改ざんされている」との報告だった。確認すると、確かに契約書には本来の条件と異なる内容が記載されていた。さらに調査を進めると、恵一が「臨時措置」として使用したアカウントが、不正アクセスで乗っ取られていたことが判明した。悪意ある第三者が契約内容を改ざんし、自社に有利な条件を盛り込んでいたのだ。

会社は大混乱に陥った。取引先からの信頼を失い、契約無効を訴えられる事態となった。さらに、株価は急落し、業績に深刻な影響を及ぼした。何より、恵一自身も責任を追及されることとなった。「どうして不正アクセスの可能性を知りながら臨時措置を取ったのか」と詰問され、彼は言葉を失った。

その後、恵一は懲戒解雇となり、長年勤めた会社を去ることになった。彼が守りたかった「ハンコ文化」は既に過去の遺物と化し、電子化の波に抗うこともできなかった。それでも彼は、一人の市民として、この悲劇を繰り返さないための行動を始めた。電子署名の安全性やリスク管理について啓発活動を行い、再発防止のための政策提言を行うようになったのだ。

しかし、心の中には消えない後悔が残っていた。彼は問い続ける。「本当に効率化だけを追求してよかったのか?」と。押印の電子化がもたらした便利さの裏に潜むリスクが、社会の無防備さを浮き彫りにした瞬間だった。

【注】この物語と画像は、生成AIのChatGPTで作ってます。明らかな表記ゆれがある部分は、修正しています。

感想

コロナ禍で契約書の電子化はかなり進みました。

昨年はレターパックが370円から430円に値上げしました。これからはさらなる電子化へと加速するはずです。

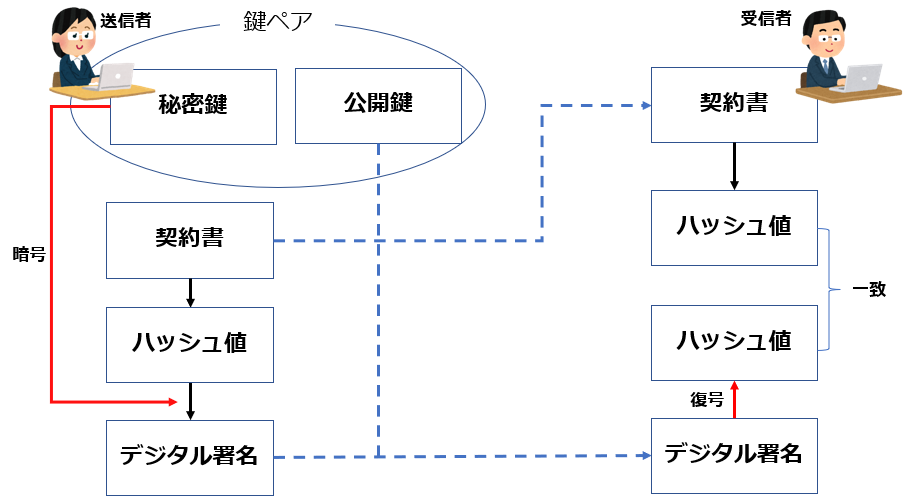

押印の電子化に際して、情報セキュリティを確保する手段が「デジタル署名」です。

デジタル署名は、第三者である認証局が発行する電子証明書によって、本人であることを証明します。この署名の暗号化に使用されるのが「公開鍵暗号方式」です。

送信者は「秘密鍵」を用いてデジタル署名を契約書に添付し受信者に送ります。秘密鍵は送信者しか知らない情報です。

暗号化されたデジタル署名は、電子証明書に記載する受信者の公開鍵によって復号できます。さらに認証局が発行する電子証明書によって公開鍵が本人のものであることが確認されれば、双方の契約担当によるデジタル署名であると証明できるという仕組みです。

この物語では、電子契約書の内容が改ざんされる事件を扱ってます。田島恵一はアカウントが乗っ取られていることをシステム管理部からの連絡で知りながら、契約締結を急ぐあまり、別のアカウントを作成するという失態を犯してます。

この失態が契機となって、彼は懲戒解雇になります。

わたしは「懲戒解雇」に大いなる違和感を持ちました。確かに田島恵一は、契約者として大きな失態を犯してます。でも、攻撃者による「改ざん」の責任を契約担当者に帰結させるのは問題があると思います。

会社は押印を電子化するにあたって、社員に対して適切な「情報セキュリティ教育」をしているのでしょうか!?でなければ、失態は個人の責任でなく、会社の管理体制に問題と考えます。システム管理部は、法務専用アカウントの乗っ取りを伝える際、「デジタルスタンプ」の利用そのものを控えるよう案内するべきではないでしょうか!?

業務のDX化を進めるにあたって、情報セキュリティのリスクは考慮されるべき事案です。

もし、不幸にしてインシデントが起きた場合、何よりも重要なのは、上司へ報告することです。報告をすることで、インシデントは「個人の問題」から「組織の問題」として、取り組むべきです。

本人が意図しないインシデントを起こしてしまった社員をいちいち「懲戒解雇」したら・・・そんな会社でDX化に協力するなんて、絶対に嫌です。

田島恵一は解雇に際し、「本当に効率化だけを追求してよかったのか?」と、考えるより前に、就業規則を確認するべきです。解雇の妥当性をチェックするべきでしょう。