アパレルで苦戦するAmazon?

わたしがAmazonで買うのは、本はもちろん、日用品、コンピュータ機器関連の消耗品等、さまざまです。しかし、あまりAmazonで衣料品を買うことはありません。

Amazonは、日本市場での衣料品販売は難しいと感じていると思います。ユニクロや無印良品等、日本の国産ブランドの多くは海外に生産を委託していますが、販売市場のほとんどは日本国内です。それだけ、日本の衣料品市場は特殊性が強いと思います。

現時点ではネットで服を買うのであれば、AmazonよりZOZOTOWNの方が人気があります。

様々なブランドが一緒に扱われるZOZOTOWNの成功要因は、ナノ・ユニバースとの連携が大きいと思います。もともと、アパレルは店舗での販売が中心で、ネットで服を販売するのは、だぶついた在庫処分的な意味合いでしかありませんでした。いくらネットがお手軽でも、そこで買いたくなるような服がなければ、買いたいとは思わないです。ナノ・ユニバースはネット販売の常識を破り、ZOZOTOWNをひとつの店舗と位置付け、新商品を積極的に提供しました。

ただ、いまは最強のZOZOTOWNも、世界を席巻するGAFAの一角であるAmazonの動向は脅威です。

最近のAmazonのアパレル向けサービスとして特徴的と思えるものを紹介します。

- "personal shopper by prime wardrobe":personal shopper by prime wardrobeは、機械学習とスタイリストにより、利用者に合ったおすすめのアパレル商品を提供するサービスです。利用者のフィット感、予算などの幅広い趣向を機械学習し、スタイリストが特定のファッションのニーズに合わせて、何千ものブランドから提案します。

- "StyleSnap":StyleSnapは利用者がファッションの画像を撮り、Amazonアプリに写真をアップロードすることで、フォロワーが投稿から買い物できるサービスです。それにより利用者は報酬を得ます。

- "Amazon Essentials"

:Amazon fashionのPB(プライベートブランド)のアマゾン・エッセンシャルズが日本に上陸しました。ユニクロ、無印良品などの国産ブランドが強い日本市場で低価格帯の海外プライベートブランドが定着するか注目されます。

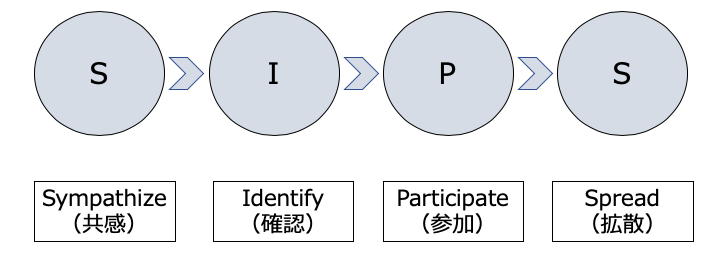

SIPS(シップス)購買モデル

顧客の購買行動モデルとして、古くから知られているのが「AIDOMA(アイドマ)モデル」や、平成になり提唱された「AISAS(アイサス)モデル」です。両者は顧客へのブランド認知以降のプロセスに違いがあります。しかし、企業がテレビCMを中心とした広告をうつことで、ブランドを消費者に認知させることが主眼であることに変わりはありません。

(AIDOMAとAISASについては、こちらに書いてます。)

AIDOMAの成功例としては、テレビCMの黎明期に、シルビー・ヴァルタンが歌ったレナウンの「ワンサカ娘(1965年)」があります。インパクトのあるCMソングで、レナウンの企業イメージを強く認知させました。また、ユニクロが知名度を爆発的にあげたのは、2000年にユーミンを使った「フリース」のキャンペーンでした。

アパレル分野におけるAmazonの販売戦略は、AI(機械学習)を活用し、ソーシャルメディアの影響を利用しようとしているようです。この購買行動モデルを「SIPS(シップス)」と呼びます。

SIPSは、AIDOMAやAISASのような、商品の広告による認知(Attention)ではなく「共感する」(Sympathize)ことに重きをおいてます。そのためにはAIを使って顧客の好みに応じた商品が提案されることが重要です。商品に共感した消費者が、より積極的に参加し、情報をSNSで拡散します。消費者による消費者のためのマーケティングです。

値ごろ感

ユニクロもZOZOTOWNもAmazonに共通するのは、「どれだけ消費者が値ごろ感を感じる売れ筋商品を提供できるか」の競争ということです。

かって経営手法を米国に学び、チェーンストアの経営理論を日本に広めた渥美俊一という方がいました。流通の礎を築いた3大チェーンストア、ダイエー、イトーヨーカ堂、イオンは、渥美理論に影響を受けて創業しました。その渥美俊一は「商業経営の精神と技術」という本のなかで次のように書いています。

もっとも商人らしい商人が経営している店、あるいは競争の中で生き抜き貢献してきたアメリカのチェーンストアでは、客は値札を見ない。そこでは、日本人のほとんどが、現在、ふつうでは味わいことのできない買物の楽しさが生まれているのである。

「新版 商業経営の精神と技術(渥美俊一著・商業界)」より

ユニクロも Amazonも目指すべき方向は「客が値段を気にせず安心できる買い物を提供すること」です。昭和に提唱された渥美理論を具現化させようとしています。販売手法は時代により変われども、商人らしい商人が求める経営の魂は変わらないと思いました。