日々の寒暖差が激しく、コートを着て出勤するか否か、悩む毎日です。

今朝はみぞれ。

しっかりコートを羽織り、通勤特急に揺られてます。

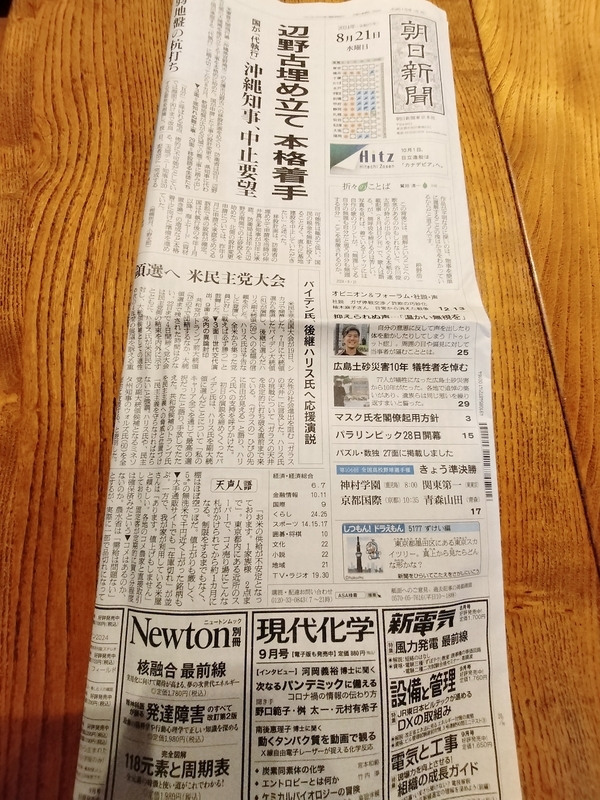

スマホのない時代、満員電車でスマートに新聞を読むことが出来るビジネスマンは出来る社員の特徴でした。

もちろん、通勤で文庫本や雑誌を読む人も多くいました。

ただ、新聞を読むビジネスマンは、直近の時事ネタを仕入れて仕事に望みます。

そこから、経済の先端を走っているような雰囲気が漂いました。

しかし、満員電車で新聞を広げるのは、周りの乗客にとっては迷惑でしかありません。当の本人は周りに対して、無頓着なのではありません。はじめは、キチンと折りたたんで新聞を読んでいるのですが、紙面をめくるうちに途中から紙がパラパラと広がってしまったのです。おそらく、読みたい紙面を探しているうちに、訳が分からない状態になってしまうんだと思います。

そんな光景を見るとー

あーこの人はきっと仕事も非効率的なんだろうなぁ~。

と、知らない人を勝手に評価してしまいました。

新聞は配達されたときは、横にたたまれています。しかし、電車ではキチンと縦に折った状態で読むのが原則です。縦折り状態で半ページづつ、本を読むようにめくれば、乱れることはないはずです。

出勤前に、下のように横折り→縦折りにしっかりと変えて、手提げカバンに入れるのが「きほんのき」でしょう。

いま、通勤時に新聞を読む人は見かけなくなりました。

通勤電車で使っているのは圧倒的にスマホです。

満員電車でスマホを見る行為は、あまり取り上げられていない情報セキュリティの脅威です。

「ショルダーハック」という、その名のとおり、肩越しからデバイスに表示された情報をのぞき見するソーシャルエンジニアリングの脅威です。ショルダーハックでアプリにログインするために入力したパスワードがバレてしまうかもしれません。

もちろん、これは個人で使うLINEやインスタを含みます。ただ、個人の利用は自己責任ともいえます。

問題なのは、意外と個人スマホは、会社の業務でも使われていることです。

クラウドサービスを活用する会社が増えたことで、個人のデバイスを業務利用として使うことを許可するBYOD(Bring Your Own Device)が増えてます。企業にとっては、BYODを採用することで、端末を購入し、貸与することにかかるコストを大きく削減できます。

スマホは業務用パソコンとしても使えます。

TeamsやSlackなどのグループウエアを使って、業務に必要なコミニュケーションをしている会社は多くあります。勤怠管理に必要な打刻や、経費精算もクラウドサービスが普及し、スマホアプリが提供されてます。

クラウドサービスは、インターネット環境さえあれば、いつでも、どこでも情報を共有できます。時間と場所に拘束されない働き方を実現することで、業務の生産性は各段に向上します。客先に出ているビジネスマンが、交通費を精算するために自社に戻る必要はありません。

しかし、ショルダーハックにより、グループウエアによるビジネス上のコミニュケーションや、経費精算の書き込みをのぞき見されると、組織で管理している機密情報や顧客情報の漏えいになります。

ただ、個人のスマホ業務利用に対しては、情報セキュリティへの配慮がされていないのが現実です。

原因として、わたしはスマホを業務利用することで「労働基準法」との整合が難しくなるのがあるのかなと思ってます。

そもそも労働基準法では、通勤時間を原則として労働時間にはみなしてません。労働時間は使用者(労働者を使用する立場にあり、労働の対価として賃金を支払う人)の指揮命令下に入っている時間かどうかで判断されます。自宅から職場に行くまでの時間は、使用者の指揮命令からは自由に行動できるので、労働時間に含まれないという解釈です。

通勤途中でスマホを使って経費精算するのは、使用者の指揮命令下として行っているのではなく、個人の裁量で行っていることになります。

でも、この解釈は矛盾を抱えてます。

SES業界を例にあげると、SESエンジニアは客先企業と自宅を往復する日々です。しかし、客先で自社の仕事をするのは困難です。客先から貸与されたパソコンに自社で使うアプリケーションをインストールすると、殆どの場合は、情報セキュリティの違反です。

ですので、以前のSESエンジニアは、客先業務から、定期的に自社に戻りました。作業場所を分けることで、客先業務と自社業務を管理してました。

しかし、クラウドサービスの利用が広がったことで、エンジニアの仕事の仕方は変わりました。

いまのSES業界で働くエンジニアは、会社のインフラ整備にもよりますが、SES営業との業務情報の共有や、勤怠登録、経費精算は、通勤時間を利用してスマホで行うことが多いはずです。

毎日の通勤時間を業務に効果的に使うことで、情報共有のスピードは各段にあがります。

しかしそうなると、通勤時間は労働時間という見方もできます。

通勤時間を労働時間含めると、客先での業務に労働時間がアドオンされます。実質的な労働時間が拡大します。

労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間を規定しています。客先と契約した稼働時間にもよりますが、36協定(労働者の代表と使用者のあいだで締結する、時間外労働・休日労働に関する協定)の締結をしなければ、違反になるかもしれません。

仕事に対する評価は、成果ではかられますが、賃金は時間ではかられます。

DX化によって社員のワークスタイルは変化してますが、法律はそこになかなか追いついてないと思います。